- HOME

- 国際相続ケーススタディ

- 国際相続ケーススタディ2 海外赴任、海外留学されているケース

国際相続ケース2 海外赴任、海外留学されているケース

(1)日本人である相続人が海外赴任・海外留学している間に、日本にいる日本の被相続人がなくなったケース

|

遺産分割この場合も、ケース1と同様に、通常、相続人同士で、協議をして遺産分割をします。協議がもめて、遺産分割が成立しない場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。 |

相続人間で協議する場合も、家庭裁判所で遺産分割協議する場合も、日本の国際私法である法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされており、それは日本法なので、日本法に従って遺産を分割することになります。海外資産がある場合は、ケース1の場合と同様の注意が必要です。

相続税

それでは、相続人が海外に住んでいる場合、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか?

原則は、相続税は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)に相続人が日本に住んでいる場合にしかかかりませんが、例外として、相続人が日本人である場合には、相続開始前直近5年の間に、被相続人又は相続人のいずれかが日本に住所を有していた場合には、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)で相続人が日本に住所を有していなくても、相続人は、被相続人が有する全世界の資産について相続税を支払う必要があります。このような相続人は、非居住無制限納税義務者といいます。なお、被相続人が亡くなったときに、相続人が海外に住んでいたとしても、日本に入る者の扶養親族である留学生や海外赴任の期間がおおむね1年以内であると見込まれるものは、相続税穂との関係では、日本に住所があるものと扱われるので注意が必要です。

これに対して、相続開始の時点から遡って5年の間、被相続人も相続人も日本に住所を有していたことがない場合や相続人が日本国籍を有していない場合は、相続開始の時点で相続人の住所が日本になければ、被相続人の日本国内にある財産のみが相続税の対象となります。このような相続人は、制限納税義務者といいます。

ケース2の場合、被相続人が亡くなった時の住所は日本にあったのですから、相続人は、非居住無制限納税義務者として、日本の相続税を納める義務があります(もちろん、相続する資産額が基礎控除等の範囲に収まっていれば、支払う必要はありません。)。外国での相続税の発生による二重課税の問題は、ケース1と同様です。

(2)海外に赴任、留学、移住している日本人が海外で亡くなり、日本にいる日本人の相続人が相続するケース

遺産分割

このケースでも、被相続人が、海外資産を持っている場合ともっていない場合があります。

この場合、法の適用に関する通則法36条では、相続に適用される法律は、被相続人の本国法であるとされており、この場合、被相続人が海外にいたとしても、日本人である以上、相続問題は、被相続人の本国法である日本法により考えるべきことになります。

相続人間で協議をして、遺産分割することになります。海外資産がある場合は、ケース1の場合と同様の注意が必要です。

相続税

それでは、被相続人が、海外に住んでいる場合、日本の相続税を支払う必要はあるのでしょうか。この点は、相続人が、日本に住んでいる以上、居住無制限納税義務者として被相続人が有する全世界の資産について相続税を支払う必要があります。

外国での相続税の発生による二重課税の問題は、ケース1と同様です。

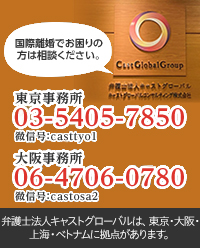

キャストにご相談いただく方へ

|

■ご相談の流れ |

| ■お客様の声 |

| ■国際離婚の費用 |

| ■国際相続の費用 |

|

■弁護士紹介 |

|

■事務所紹介 |

|

■お問合せ |

|

■アクセスマップ |

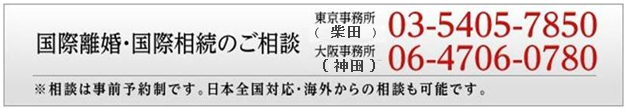

国際離婚・国際相続についてお悩みの方は弁護士法人キャストへ

弁護士法人キャストについて

国際相続についての目次

| ■国際相続について | 国際相続と国内での相続の違いをご説明します |

|

■国際相続のケーススタディ |

国際相続ケーススタディ1 海外投資されているケース |

|

国際相続ケーススタディ2 海外赴任、海外留学されているケース |

|

|

国際相続ケーススタディ3 海外移住をされている方のケース |

|

|

国際相続ケーススタディ4 日本に居住する国際結婚されている外国籍の方 |

|

|

■国内相続ケーススタディ |

Copyright (C) 2012 弁護士法人キャスト All Rights Reserved.